Das Projekt „Fremdarbeit – Zwangsarbeit – Gastarbeit: Arbeit und Identität in Geschichte, Gegenwart und Zukunft“ (2019-2022) arbeitete mit Jugendlichen aus Berlin und Bremen pädagogisch zur Geschichte und Gegenwart von Arbeitsmigration. Es wurde von der Landeszentrale für politische Bildung Bremen als Trägerin des Denkort Bunker Valentin und der Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz (GHWK, Berlin) organisiert und betreut. Beteiligt waren 8 Jugendliche aus Bremen und 11 Jugendliche aus Berlin, die sich um die Teilnahme am Projekt beworben hatten.

Inhaltlicher Schwerpunkt war die Auseinandersetzung mit Geschichte und Gegenwart von Arbeitsmigration und die Rolle von Arbeit für die individuelle und kollektive Identität.

Welche Identitäten stiftet Arbeit auf persönlicher wie auf gesellschaftlicher Ebene? Welche Teilhabe an Gesellschaft ermöglicht Arbeit? Welche Ausschlussmechanismen greifen, wenn die Teilhabe an Arbeit nicht möglich oder nur für stigmatisierte Felder möglich ist bzw. ganz verweigert wird? Welche Inklusions- und Exklusionsprozesse sind mit dem Komplex Arbeit in unterschiedlichen historischen Epochen verbunden gewesen? Im Zentrum dieser Fragen stand die Auseinandersetzung mit Zwangsarbeit während des Nationalsozialismus, ergänzt durch die Geschichte der Arbeitsmigration, sowohl in der BRD (Beschäftigung mit sogenannten „Gastarbeiter:innen“) als auch der ehemaligen DDR (Beschäftigung mit ehemaligen „Vertragsarbeiter:innen").

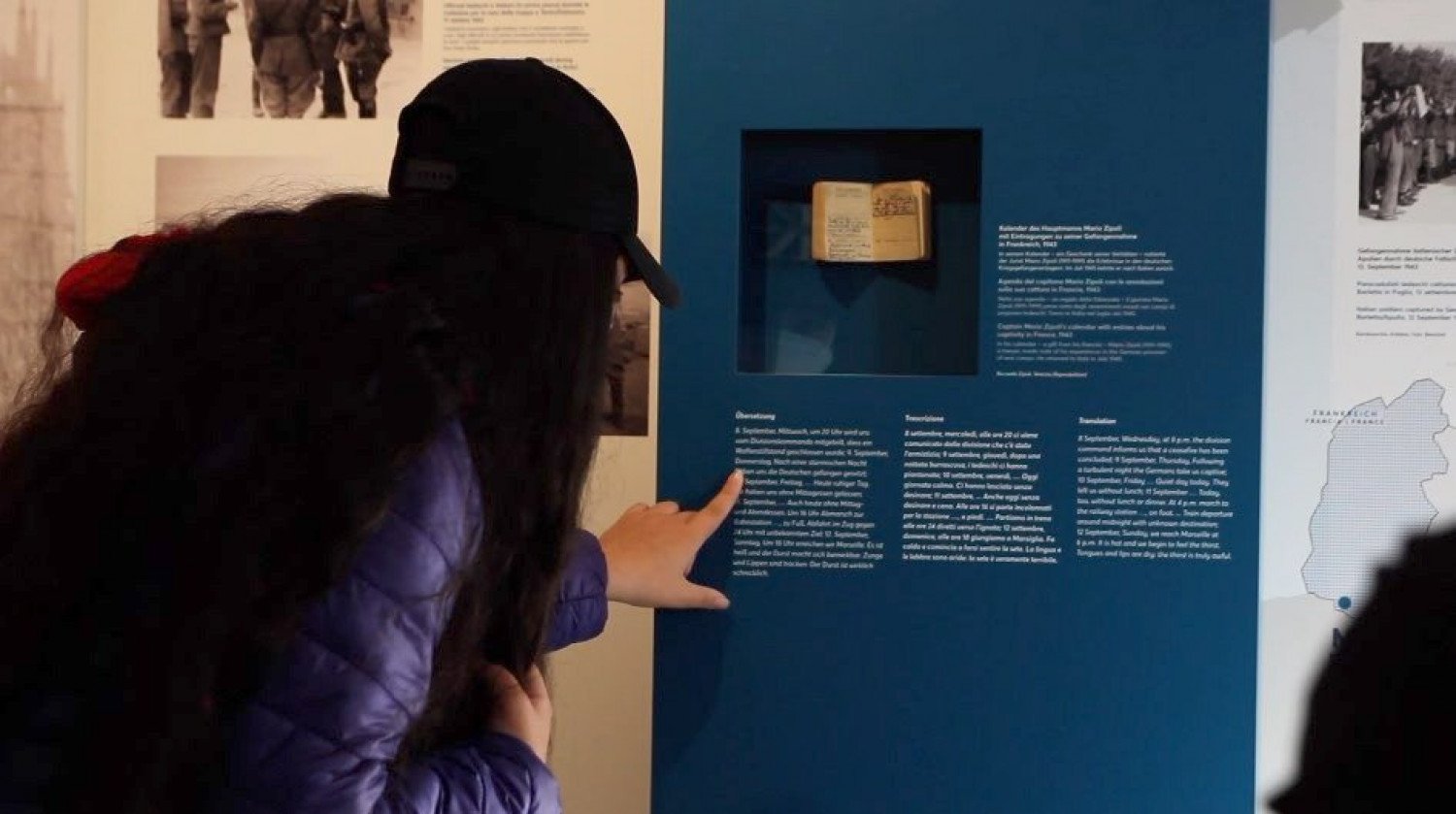

Wesentliches Element des Projekts war der Austausch zwischen den beteiligten Schüler:innen. Während gegenseitiger Besuche in Bremen und Berlin stellten sich die Jugendlichen gegenseitig den jeweiligen konkreten historischen Ort und ihre Stadt vor. Während der historische Ort jeweils das Thema Zwangsarbeit im NS-Kontext in den Mittelpunkt stellte, beschäftigten sich die Teilnehmer:innen in den Stadterkundungen mit Arbeitsmigration während des Kaiserreichs, stellten regionale Bezüge zu "Gastarbeit" und "Vertragsarbeit" her und setzten sich mit Diskriminierungserfahrungen von Migrant:innen auseinander. Im Mittelpunkt stand die Frage, wie Migration einerseits die aufnehmende Gesellschaft andererseits die Biografien der Migrant:innen selbst und die Gesellschaft in ihren Herkunftsländern beeinflussten bzw. veränderten. In Berlin stand die Arbeitsmigration durch Vertragsarbeit der ehemaligen DDR, sowie Rassismus und Ausgrenzung durch die deutsche Mehrheitsgesellschaft im Fokus des Lernens. Während dieser Treffen wurde eine weitere gemeinsame Reise vorbereitet: im Frühjahr 2022 reisten die Teilnehmer:innen nach Kroatien, ein Ausgangsland von Zwangsarbeit während der NS-Zeit.

In Kroatien erfuhren die Teilnehmer:innen, welche Konsequenzen die gewaltsame Verschleppung von Menschen zur Zwangsarbeit nach Deutschland zeitgenössisch, aber auch in den folgenden Generationen hatte. Bearbeitet wurde das Thema anhand konkreter Biografien von ehemaligen Zwangsarbeiter:innen.

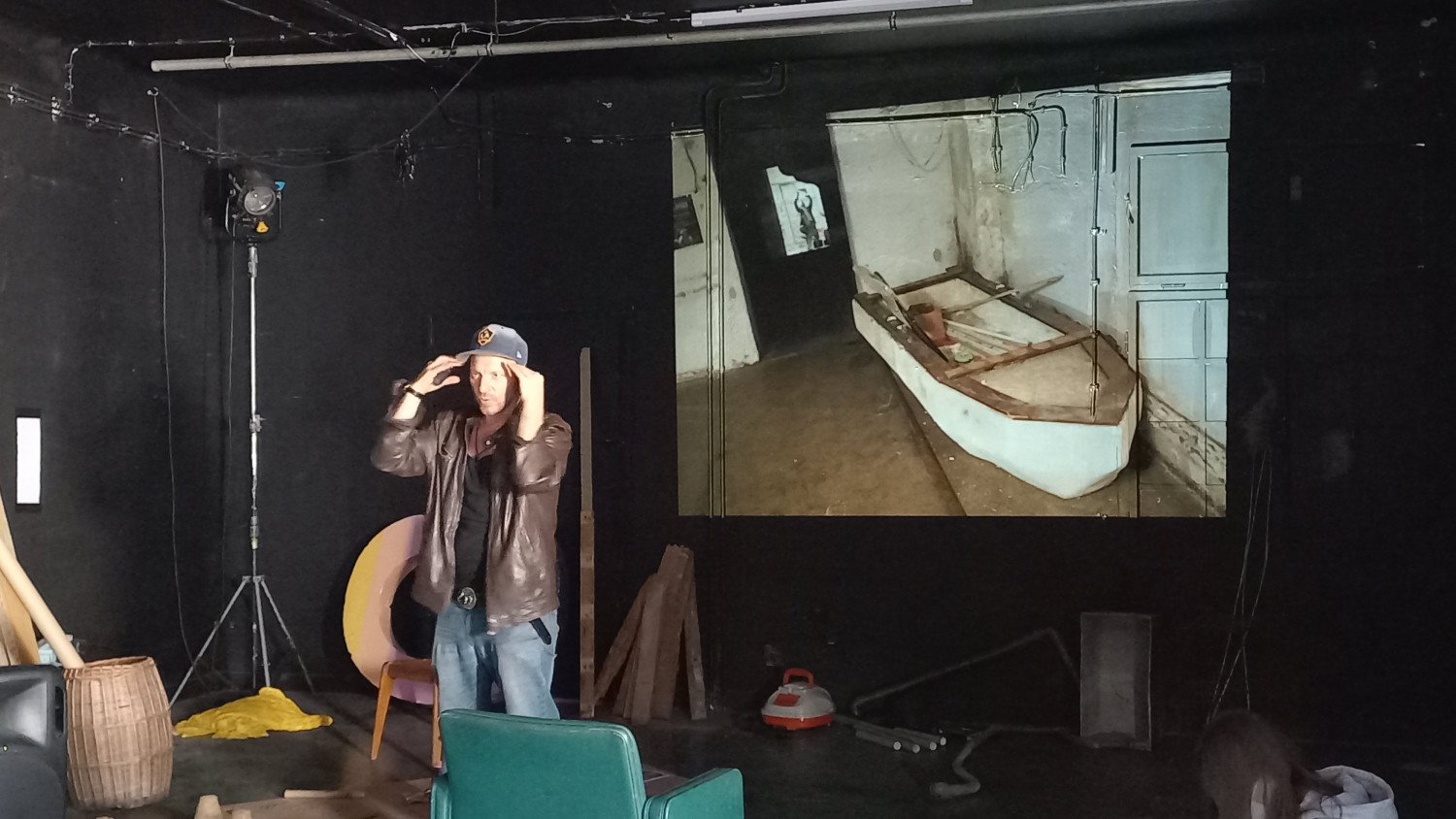

Alle Fragestellungen und Inhalte waren stetig mit Fragen an die Gegenwart verbunden: Welche Bedeutung hat Erinnerung an diese Geschichte für Jugendliche heute? Was hat die Vergangenheit mit der persönlichen und gesellschaftlichen Realität zu tun? Die gemeinsame Entwicklung von Fragen und die gemeinsame Erarbeitung von Antworten war dabei ein wesentliches Element aller Aktivitäten. Im Laufe des Projekts wurden interdisziplinäre Workshops u.a. durch den Künstler Roman Kroke angeboten, in denen die künstlerische Auseinandersetzung mit den Projektthemen eine weitere Möglichkeit für die individuelle und kollektive Reflexion bot. Das Projekt wurde medienpädagogisch begleitet und in Form eines Blogs, den die Jugendlichen selber gestalteten, dokumentiert.

Förderer sind Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) und die Landeszentrale für politische Bildung Bremen.